中医学の雑学つぶやき

フーフーです。

中医学面白いですね。

全て完成しているというか。

中国医学は勉強すればするほど面白いです。

陰陽学説が基本なんですが、この陰陽学説常に陰陽でバランスをとろうとする働きがあります。自然の法則みたいなもんです。

逆に言うと自然に昔からある物は、絶対に陰陽のバランスがとれているということです。

例えばミカン。果肉は津液を集め停滞させ、潤いを作ります。

逆の効能はミカンの皮。気血津液を流します。

松の木もそうですよね。樹液は停滞させ、葉は流します。

だから丸ごと食べると、陰陽どっちもとれて自然にバランスとれます。

しかし、炒めたり乾燥させたり、ちょっと技を加えると陰陽バランスを崩壊させ、陰なり陽なりを際立たせることが出来ます。

柿なんかそうです。自然の柿は津液を補う働きがありますが、干し柿になると体の津液を活用して血を生み出す働きを行います。

こうやって食べ物を薬として変化させたりするんです。

自然の恵みとそれを活用した知恵。すごいですね。

【ご案内】

ブログはこちらにも新しくなっております

中国医学も9月から講座を開催します。

ご興味ある方、ぜひ一緒に勉強始めませんか。

リアル会場とオンラインのハイブリッド形式。どなたもご参加できますよ。

案内はこちら

医療従事者のための中医学入門: 体質を知ると病気がわかる

アマゾンジャパン合同会社

3,300〜6,350円

別のショップのリンクを追加・編集______________________

中国医学協会はこちら

中医師今中の動画はこちら

中医師イマナカのプロフィールはこちら

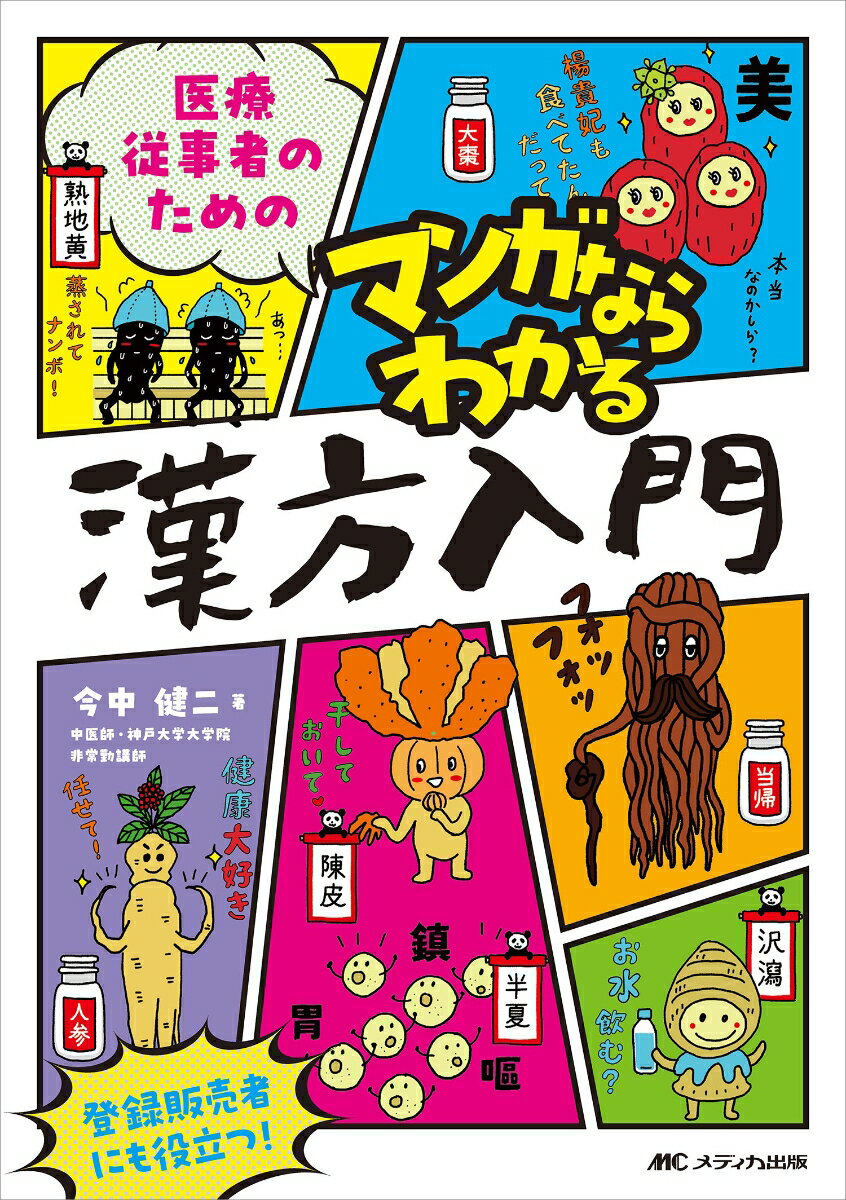

医療従事者のための マンガならわかる漢方入門 [ 今中 健二 ]

楽天市場

${EVENT_LABEL_01_TEXT}

もっと詳しい ブログ中国医学講座は こちら

整体に興味のある方は同仁広大へ それは こちら

お身体や心の悩みの相談は、同仁広大 へどうぞ

Facebookやってます。今中健二で検索してみてください。

中国医学Labo同仁広大

今中健二

フーフーです。てんかんについて教えてほしいと依頼が入りました。

フーフーです。てんかんについて教えてほしいと依頼が入りました。